みなさん こんにちは!寒い日々が続いてます。お元気ですか?

わたしは ちょっぴり風邪気味です。先日は東京、虎ノ門ヒルズでセミナーがあり出席しました。日曜日朝早くからだったので 前日から泊まって参加したのですが とても寒かったです。歯科の話題をアップデートしてきました。

さっそく日常臨床にとりいれていきます。

みなさん こんにちは!寒い日々が続いてます。お元気ですか?

わたしは ちょっぴり風邪気味です。先日は東京、虎ノ門ヒルズでセミナーがあり出席しました。日曜日朝早くからだったので 前日から泊まって参加したのですが とても寒かったです。歯科の話題をアップデートしてきました。

さっそく日常臨床にとりいれていきます。

みなさま 明けましておめでとうございます。院長の大林です。

昨年はいろいろとビッグなニュースが世間をあっと言わせました。今年は穏やかな、そして平和な一年となることを希望します。みなさんはこのお正月をいかがお過ごしでしたか?

当医院は昨年12月30日から1月3日までお休みでした。年末には院内のスタッフと市内のお料理屋さんで食事しながら反省会を開きました。院内の改善点、接遇その他について意見を出し合いました。今年は去年にも増して

地域に密着した診療を目指し精進していくつもりです。どうぞ今年もよろしくお願いします。

さて私は 年末年始にかけて 白馬にスキーに行ってきました。前のシーズン同様に雪不足で そのため雪のあるところを探して転々としました。白馬47、五竜、岩岳のスキー場などです。天気は良かったのですが、岩岳などは滑られるところがほとんどなかったです。10年前と比べると外国人のスキーヤーやスノーボーダーが多くてびっくりしました。

これも日本が観光に力を入れ始めた事と円安の影響なのかなと思ったりしてます。まずは今年も良い年であることを祈らずにはいられません。

遠く白馬連峰を望む

12月30日(金)から1月3日(火)まで休診いたします。

※12月29日(木)午前のみの診療です。

1月8日(日)は米国歯学部大学院同窓会に参加いたします。

院長の大林です。

皆様、今年は大変お世話になりました。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

これから迎えるお正月の準備で一段とお忙しくお過ごしのことと思います。

普段は忙しくて時間が合わず、みんなで食卓を囲むことが難しいご家庭も

新年を迎える時期は家族揃って食事をする機会が増えることと思います。

お正月に家族と食べるものと言えば「おせち料理」。

おせち料理には、それぞれに縁起の良い意味合いがあり、

また歯に良いとされる栄養素が含まれている料理もあります。

たとえば、鮮やかな赤色でおせち料理を彩る「エビ」は、茹でると

お年寄りのように腰が曲がる様子にちなんで長寿の願いが込められています。

そしてエビの殻や尻尾には、歯や骨を丈夫にするカルシウムが豊富に含まれます。

「たたきごぼう」などの料理で食べられる「ゴボウ」は、地中深くにしっかりと根を張る様子から

細く長く堅実に家が続くことを願い、縁起の良い食材としてよく用いられます。

ごぼうをはじめ食物繊維が多い食品は、噛むことにより歯の表面の掃除にもなり、

唾液もたくさん出ます。

他にも五穀豊穣を願う「田作り」や、「よろこぶ」に通じて縁起が良い「昆布巻き」も

ビタミンやミネラルを多く含んでいます。

このように、お正月に何気なく食べていたおせち料理ですが、縁起が良いだけでなく

歯の健康に繋がる食材が自然に摂り入れられていたんですね。

そんなおせち料理、是非ともご家族で美味しく味わっていただけたらと思います。

そして美味しい物を味わった後は歯みがきを忘れずに。

2017年もどうぞよろしくお願いします。

院長 大林

みなさん こんにちは!

今年も残すところ10日余りとなりました。忙しい日々を送られていることと思います。またインフルエンザも流行っていて少し心配なところです。

さて私は 名古屋で東海4県の会議(医師歯科医師の会)に出席し、また名古屋大学法学部教授・愛敬先生による日本国憲法の勉強会も聴講してまいりました。

その後名古屋駅近くの中華料理屋さんで忘年会に顔を出してきました。年の瀬ということからか名古屋駅も街中も電車も混んでにぎやかでした。

名古屋の夜景

みなさん こんにちは!

いよいよ師走。寒さも増してきました。春が待ち遠しいです、でもこれからが冬本番 寒さに負けず自分のペースで駆け抜けようと思います。

さて先月は中盤から後半にかけて講演会やシンポジウムが相次いでありました。

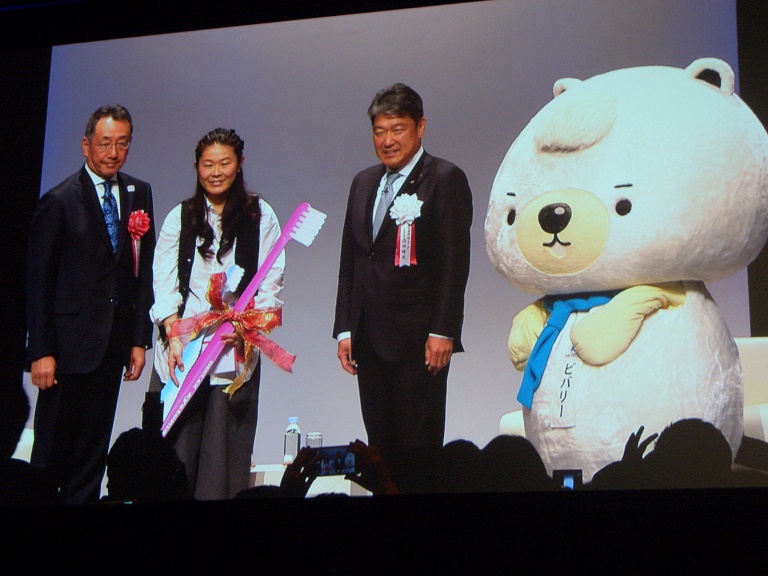

東京国際フォーラムで開かれたモリタの100周年記念シンポジウムでは「口腔のケアが全身疾患を救う」というタイトルで医師、歯科医師、研究者や大学教授がそれぞれの立場から発表されました。特別講演としては女子サッカー界のレジェンド・澤穂希さんが日大の川良教授との対談をされ興味深いものでした。

印象に残ったところではなでしこジャパンの選手はみな健康意識が強く、試合で最大のパフォーマンスを果たすために日頃から口や歯の手入れを欠かさず 定期的にかかりつけの歯科医院でチェックを受けている事、予防処置や試合中のマウスガード(試合中ケガから口を保護する装置)に気を使っている などでした。

一歯科医師としては 国を代表するような一流のスポーツ選手になると口腔のケアも怠りないことを知りうれしく思いました。

会場となった東京国際フォーラム

川良教授と澤穂希さん

毎週日曜日・木曜日は休診となります。

12月17日(土)セミナー参加の為16:30までの診療となります。

12月23日(金・祝)は通常通り診療いたします。

12月29日(木)は午前のみ診療となります。

年末年12月30日(金)~1月3日(火)まで年末年始の休診となります。

こんにちは、院長の大林です。

今年もいよいよ残りわずかとなり、寒さがひとしお身にしみるころとなりました。

この時期はついつい身体に力が入ってしまい、気がつくと肩こりや

顎が痛くなってしまうことがありませんか。

また、寒いと虫歯でもないのに歯が痛くなる経験がある方も少なくないと思います。

寒い日の夜には、眠っている間に無意識で歯を食いしばってしまい、顎が筋肉痛になったり、

歯が痛むように感じることがあります。

また、歯が冷えている時に温かい物を飲むと、歯の神経が感じる寒暖差や

知覚過敏で痛みが走ることも。

これらの痛みは、体を冷やさないように心がけることで改善が期待できます。

ただし、本当にむし歯や歯周病が原因の場合もありますので、安易に寒さが

原因だと判断して放置しないよう注意が必要です。

おかしいな、と感じたら早めに歯医者さんで診てもらいましょう。

また、冬はお口の中も乾きやすく、乾燥して唾液が少なくなるとむし歯のリスクが高くなり、

口臭の原因にもなってしまいます。

唾液がしっかり出るよう、よく噛んで食べることを心がけましょう。

ちなみにお口の乾燥を防ぐには、「マスク」を上手に活用すると効果があります。

マスクは、ゴミやほこりなどが体内に入るのを防ぐだけでなく、乾燥した外気からお口の中を守り、

保湿・保温にも有効です。

これからの時期は、忘年会やクリスマスなどの行事で美味しい物を食べる機会も多く、

また生活リズムも狂いやすいです。

忙しい中でも「食べたら磨く」でお口の中を清潔にすることはもちろん、

マスクを上手に活用して、冬の寒さに負けず元気に冬を乗り越えましょう!

院長 大林

みなさん こんにちは! 昨日今日は なぜか暖かい日がつづきます。いつまでも暖かいといいのですが、そうもいかないですね(笑)錦織君のテニスや女子スケートに一喜一憂しております。

さて先週の木曜日にはアクト研修交流センターで、市民対象の講演会がありました。講師は 静岡文化芸術大学学長の横山俊夫先生でした。内容は貝原益軒のお話で「一年を十年に」〈益軒さん独自の長命法〉というタイトルでした。

有名な養生訓をもとにした、人は工夫しだいで一日を十日に、一年を十年に感じることができるというものです。

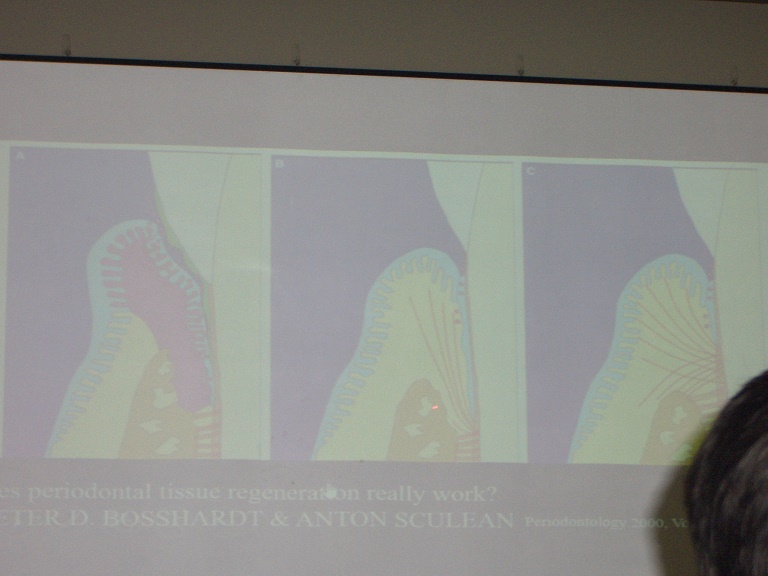

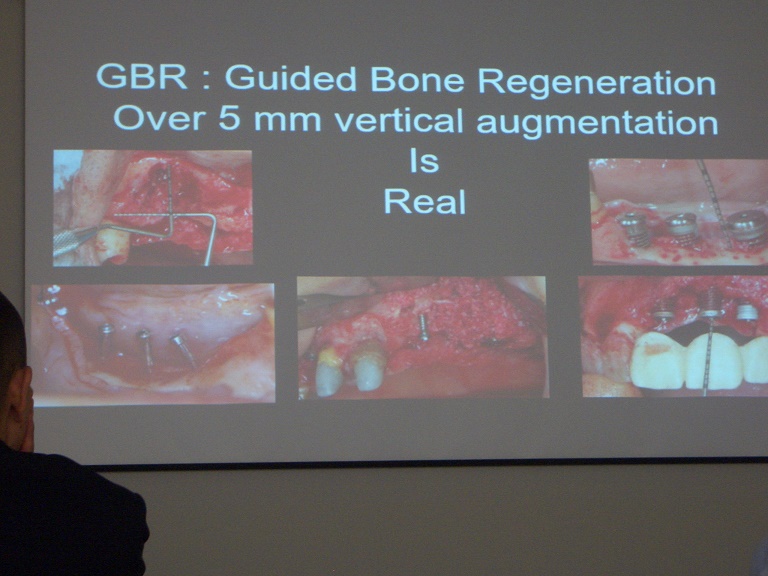

そして 日曜日は自分の出身大学の後輩の先生によるセミナーが開かれました。

内容はいかにして歯周病でもちそうもない歯を再生して残すかといったものでした。

石川先生による歯周病のセミナー

みなさん こんにちは!

朝晩冷え込んできて北国では雪の話題もちらほらといった感じです。

アメリカの大統領選に野球、サッカーの試合と話題にことかきませんね。

また 福岡では駅前の道路が工事中に陥没するといったことが起こり住んでいる方々の肝を冷やしていることと思います。

さて今回は 最近治療した矯正患者さんのお話です。20歳代後半の女の方です。「右上の前歯がぐらぐらする」と言って見えました。確かにピンセットつまんでとれてしまいそうに ひどく動いていてあたると痛みもありました。レントゲン撮影して、周りの骨が溶けていることを確認しました。

とてももちそうにないので、患者さんと相談のうえその歯を抜いて次の中側に入っている歯を矯正して抜いた個所にもってきました。

施術前と後の写真を比較のため 掲載します。

右上の一番前の歯と左上の二番目の歯を抜きます。

そして矯正装置をいれてなおします。

右上3番目の糸切り歯の後ろの歯(第一小臼歯)が内側にはいっているのでこれを外に出すことによって

前歯の隙間が埋ります。

患者さんはこの並びに大変満足してくれてますが、矯正で移動した歯がとなりの歯と大きさが違うのが気になるとのことでかぶせることでより審美的にする予定です。

最後までご覧いただきありがとうございます。

by 院長